GRUENE EHINGEN

Menu

Aktuelles |

|

|

Ortsmitgliederversammlung Ortsverband Ehingen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN mit Vorstandswahlen

Bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung des GRÜNEN-Ortsverbands Ehingen fanden die Neuwahlen des Vorstands statt. Der langjährige Ortsvorsitzende Hubert Dangelmaier, der auch als Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Gemeinderat Ehingen fungiert, hob im Tätigkeitsbericht des bisherigen Vorstands, vertreten durch ihn und Dr. Michael Rettenberger, besonders zwei seit vielen Jahren wichtige Arbeitsfelder hervor. Das ist zum einen das Ziel der Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Diese sollte sich vor allem in einer Reduzierung des Flächenverbrauchs in Ehingen niederschlagen. „Für dieses Ziel braucht es aber einen langen Atem“, so Dangelmaier. Es werde in den aktuellen Bebauungsplänen wie auch im Verkehrssektor immer noch mehr Fläche versiegelt, als tatsächlich erforderlich wäre. Als zweites Ziel benannten er und Rettenberger den verstärkten Ausbau von regenerativen Energien. Die langandauernden Dürreperioden und Hitzerekorde der letzten Jahre, unterbrochen von heftigen Starkregenereignissen, zeigten, dass der Klimawandel voll im Gange sei. „Um uns und den nachfolgenden GeneraKonen langfristig eine Perspektive zu bieten, braucht es sowohl einen effizienteren und sparsameren Umgang mit Energie als auch einen weiteren Ausbau der regenerativen Energieerzeugung“, betont Dangelmaier. Der Vorstand wurde einstimmig von den anwesenden Ehinger Parteimitgliedern entlastet. Im Anschluss daran standen Neuwahlen an, die von Susanne Wucher, Mitglied des Kreisvorstands Alb-Donau, durchgeführt wurden. Gewählt wurden als gleichberechtigte Vorstandsmitglieder Dr. Bettina Egle, Elisabeth Bailer und Tim Gunkel. Die promovierte Ehinger Landwirtin und Demeter-Beraterin Bettina Egle ist bereits als Kreisrätin aktiv und bekannt. Elisabeth Bailer zog nach eigener Aussage „der Liebe wegen“ vor rund zehn Jahren von Bayern nach Ehingen und arbeitet als Erzieherin. Tim Gunkel ist gebürtiger Ehinger und legte auch sein Abitur in Ehingen ab. Nach Zwischenstationen u.a. in Tübingen lebt der 35-jährige junge Familienvater mittlerweile wieder in seiner Geburtsstadt. Der studierte Medientechniker arbeitet als Ingenieur in der Automobilentwicklung und betätigt sich hobbymäßig als Musiker. „Es freut uns besonders, dass mit dieser Wahl eine Verjüngung des Vorstands stattgefunden hat und wir wünschen den drei neuen Mitgliedern viel Kraft für die anstehenden Aufgaben, aber auch viel Spaß an ihrer Arbeit“, betonten die scheidenden Vorstände Rettenberger und Dangelmaier. Vor allem die anstehenden Kommunalwahlen im kommenden Juni seien eine große Herausforderung für einen zahlenmäßig kleinen Ortsverband, fügte Susanne Wucher vom Kreisvorstand an. Zumal die Grünen gerade bundesweit mit heftigem Gegenwind zu kämpfen haben. „Dabei sind unsere Themen aktueller und wichtiger denn je. Dafür lohnt sich unser Einsatz. “ Ein Gastbeitrag von Jens Scherb, jensscherb.de

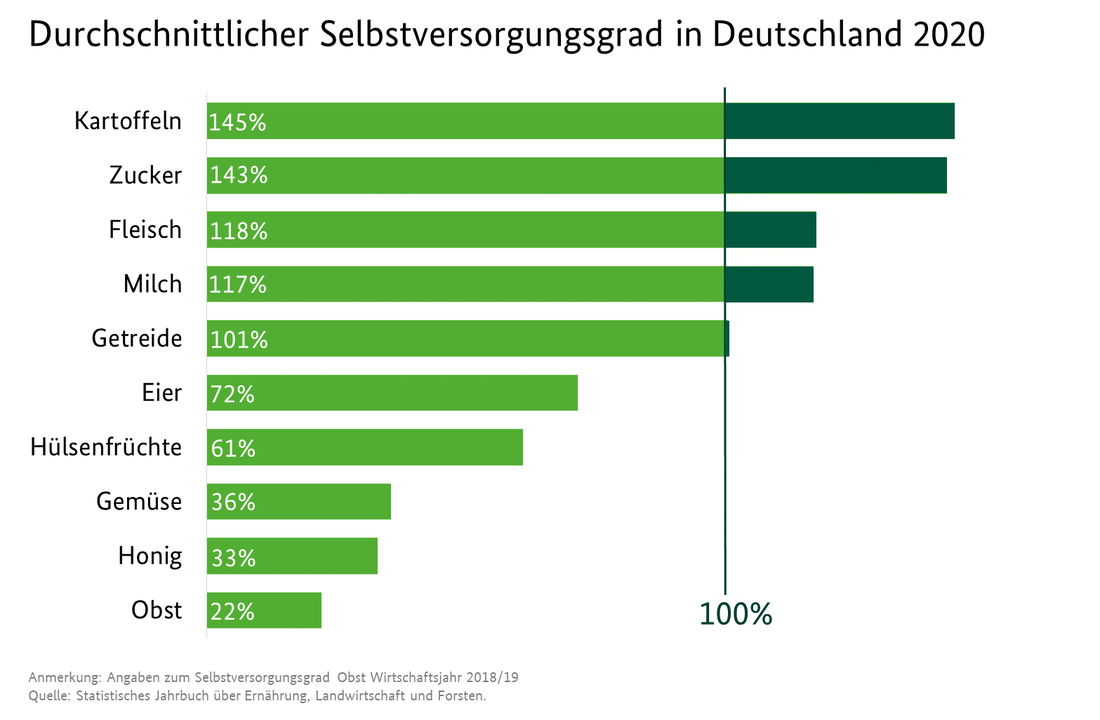

Vom Brötchenpreis zum WeltproblemWir müssen uns vergegenwärtigen, dass während der Diskussion um höhere Brötchenpreise bei uns in Deutschland zur gleichen Zeit Menschen aufgrund eines sinnlosen Kriegs in der Ukraine sterben müssen. Um so erstaunlicher ist es, dass der Deutsche Bauernverband samt Gefolgschaft bereits zwei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine meint zu wissen, den Green Deal, die Farm-to-Fork-Strategie und die Flächenstilllegungen zur Rettung der deutschen Landwirtschaft kippen zu müssen.1 Der Ukraine-Krieg wird vom Bauernverband und seiner Lobby-Gefolgschaft als Vorwand für seine alt bekannten egoistischen Wirtschaftsinteressen missbraucht. Und das vor dem Hintergrund, dass jeder elfte Mensch dieser Erde an Hunger leidet und täglich fast 24.000 Menschen an den Folgen von Mangel- und Unterernährung sterben.2 Die FAO schweigt zur drohenden Hungerkrise, die Kritik westlicher Diplomaten bleibt ungehört. BMEL3 Vorweg: Deutschland hat einen durchschnittlichen Selbstversorgungsgrad von 145% bei Kartoffeln, 118% bei Fleisch, 117%bei Milch und 101% beim Getreide im Jahr 2020 erwirtschaftet. Bei Obst und Gemüse ist er aber viel zu gering.4 Der Bundesverband deutscher Milchviehhalter schreibt dazu: Natürlich ist auch uns bekannt, dass rund ein Fünftel der landwirtschaftlichen Agrarprodukte auf Grundlage von Importfuttermitteln produziert wird und damit rein rechnerisch eine Unterversorgung behauptet werden könnte. Völlig vernachlässigt wird dabei aber, dass rund ein Drittel unserer Nahrungsmittel im Müll landet oder von der Nahrungsindustrie als eine Art Putzmittel zweckentfremdet wird. So werden beispielsweise die Rohre in Molkereien bei einem Chargenwechsel so lange mit dem neuen Produkt „durchgespült“, bis das neue Produkt sortenrein ankommt, weil das billiger zu sein scheint, als einen Spülgang mit Wasser durchzuführen. Unsere vermeintliche Unterversorgung im Gemüsebereich schließt bisher nicht aus, dass auf unseren Äckern wachsendes Gemüse zum Teil noch vor der Ernte untergepflügt wird, weil es nicht verkauft werden kann oder Obst am Baum vergammelt, weil es aus aller Herren Länder billiger importiert werden kann.5 Also: Versorgungsengpässe sind in Deutschland wohl nicht zu erwarten. Teurer könnte es aber werden, denn Europas Landwirte beziehen Stickstoffdünger vor allem aus Russland und Belarus, die Produktion von Mineraldünger braucht mittels Haber-Bosch-Verfahren verdammt viel Energie. Und die ist in Russland und Belarus dank Erdgasvorkommen billig.6 Da stellt sich die Frage: Wollen wir eine Landwirtschaft, die ökologischer, nachhaltiger und vor allem unabhängiger ist, oder müssen wir das bestehende System intensivieren und uns weiter abhängig machen? Krieg als Argument gegen ökologischen Landbau„Die neue gemeinsame Agrarpolitik der EU sieht ab 2023 vier Prozent Flächenstilllegung und zunehmende Extensivierung sowie zahlreiche Produktionseinschränkungen auf unseren ertragreichen Flächen vor, was keineswegs der richtige Kurs sein kann. Wir müssen den Aspekt der Welternährungssicherheit stärker denn je in den Blick nehmen“, teilte die für Landwirtschaft zuständige Vizevorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Carina Konrad, der taz mit. [...] Der agrarpolitische Sprecher der Fraktion, Gero Hocker, ergänzte: „Die Pläne [der EU-Kommission] zum Verzicht auf Pflanzenschutz oder der Ausweitung des Ökolandbaus sind fahrlässig.“7 Die FDP und der Bauernverband vergessen, dass unser größtes Problem nach wie vor und in Zukunft der Klimawandel ist. Dürre und Trockenheit sind die größten Probleme für die deutsche Landwirtschaft. Dass man sich da noch freiwillig abhängig von Diktatoren macht, verwundert. Methoden des Biolandbaus und der regenerativen Landwirtschaft haben doch die Lösungen für unsere Probleme: Bodenschutz, Wasser‐ oder Hochwasserschutz, Biodiversität, Produktivität, Ernährungssicherung, Gesundheit oder Klimawandel: Kern der Lösung sind stets vielfältige, hochproduktive Agrar‐Ökosysteme, die als Ressourcenquellen immer mehr Energie, Luft, Wasser und Mineralien in ihre Lebensprozesse einbinden, Nahrung und Lebensraum für Bodenleben, Pflanzen und Tiere schaffen, dauerhafte Erträge liefern und über Wasserrückhaltung, Verdunstung, Temperaturausgleich und Vermeidung von Emissionen direkt vor Ort zur Regeneration von kleinen Wasserkreisläufen und Klima beitragen. Landwirte haben damit gesunde Böden, machen sich unabhängig und profitabel. Leider setzt dies fairen Zugang zu Land, Wissen und politische Unterstützung voraus. Was, wie folgt, durch die Agrarlobby jahrelang erfolgreich verhindert wird. Egoistische Wirtschaftsinteressen der Agrarlobby"Hinter der Argumentation einer drohenden Unterversorgung steht vor allem die Sorge, dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln zu Ramschpreisen gefährdet sein könnte“, stellt Stefan Mann [vom BDM] fest. „Klar ist aber auch: Was nichts kostet, ist nichts wert! Wenn Gemüse und Obst aus heimischem Anbau wieder zu einem realistischen Marktwert vermarktet werden können, würde sich auch der Selbstversorgungsgrad in diesem Bereich erhöhen.“ „Und wenn wir schon bei Rechenspielen sind: Wie ausgeprägt wäre die Unterversorgung im Obst- und Gemüsebereich denn noch, wenn wir mit den Futter- und Düngemitteln, mit denen wir aktuell in anderen Bereichen Überschüsse produzieren, regionales und saisonales Obst und Gemüse anbauen“, stellt Mann infrage.5 Der Agrarpolitiker Martin Häusling erklärt in seiner Onlineveranstaltung zum Ukraine-Krieg vom 09.03.2022: “Europa hat sich in den letzten Jahren zur Fleischtheke der Welt entwickelt.” Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass Europa tatsächlich zwei Drittel seines Getreides in den Futtertrog wirft und nur ein kleinerer Teil davon der menschlichen Ernährung dient. Hinzu kommt, dass wir vor allem in Deutschland eine erhebliche Fläche für die Produktion von hochsubventioniertem Agrotreibstoff verwenden. Auch müssen wir uns klar machen, dass 30 % der Nahrungsmittel gar nicht erst den Weg auf unsere Teller finden und als Food-Waste verschwendet werden. Die bisherige Zielsetzung der EU-Agrarpolitik, der Verarbeitungs- und Ernährungsindustrie mit möglichst günstigen Rohstoffpreisen einen globalen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, hat mit seinem Intensivierungs- und Wettbewerbsdruck zu einem massiven Strukturwandel und einer massiven wirtschaftlichen Schwächung der verbliebenen landwirtschaftlichen Betriebe geführt. Dem steht eine massive Konzentration aufseiten der Ernährungsindustrie gegenüber, die Märkte in den Entwicklungsländern mit billiger Milch und billigem Fleisch flutet, und so die lokale Wirtschaft der Landwirte zerstört. Zusätzlich haben Russland und die Ukraine zusammen einen Anteil von ungefähr 30% an den weltweiten Exporten von Weizen. Beide Länder werden wohl auf kürzere und mittlere Frist als Getreidelieferanten ausfallen, weshalb laut WHO Hungersnöten in Ländern drohen, die von diesen Lieferungen abhängig sind, vor allem im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika. Dazu kommen erhebliche Preissteigerungen, die die Menschen in den Entwicklungsländern massiv belasten. Weltweit wird Getreide knappDer Libanon, dessen Getreidesilos im August 2020 von der Explosion der Düngerhallen am Hafen von Beirut zerstört wurden, hat gerade noch die Kapazität, um Vorräte für etwa einen Monat anzulegen. Und bis jetzt hatte der Libanon über 80 Prozent seines Weizens aus der Ukraine importiert. Der Jemen importiert laut Zentralbank 52 Prozent seines Weizens aus der Ukraine. Völlig zerstörte Lagerhallen im Hafen von Beirut.8 »Wir können noch maximal für zwei Wochen Kreditlinien für Importe vergeben«, sagt Mansour Rageh von der jemenitischen Zentralbank. Hunger, Flüchtlinge und Unruhen sind zu erwarten. Ägypten hat nach eigenen Angaben noch Getreidereserven für ein paar Monate. Das Land war früher der Getreideproduzent für die Welt. Heute ist es abhängig von stabilen Importen. In Kenia machen die Menschen in sozialen Medien ihrem Ärger über steigende Lebensmittelpreise Luft. Im Sudan dürften weiter in die Höhe schnellende Getreidepreise die Unruhen gegen den Militärputsch weiter befeuern. Steigende Preise bedeuten, dass die weltweite globale Ungleichheit noch zusätzlich verschärft wird. Die Klimakrise und die durch Umweltzerstörung entstandene Pandemie setzen Entwicklungsländern zu. Der schwere Zugang zu Nahrungsmitteln wird zur Existenzfrage. China und die untätige FAOFünfzehn Seiten brisanter Informationen über eine bevorstehende internationale Ernährungskrise werden von der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) unter Verschluss gehalten. Spiegel-Informationen zufolge verhindert der Generalsekretär der FAO, Qu Dongyu, die geplante Veröffentlichung des brisanten Dokuments. Der Grund, so verlautet es aus diplomatischen Quellen: Qu ist Chinese und halte den Bericht zurück, weil die Regierung in Peking kein Interesse daran habe, weitere Panik auf dem weltweiten Getreidemarkt zu schüren. Der Spiegel berichtet hierzu: China kauft schon seit Monaten überall auf der Welt massiv Getreide und Soja auf. Vielleicht befürchtet Peking, die Veröffentlichung des FAO-Papiers würde die ohnehin drastisch gestiegenen Preise für Weizen und anderes Getreide weiter in die Höhe treiben – auch China müsste also mehr bezahlen. Oder aber China will gemeinsame internationale Lösungsansätze für drohende Hungersnöte hinauszögern, solange es selbst mit Hamsterkäufen beschäftigt ist. [...] Bei ihrem Treffen mit Generaldirektor Qu Dongyu am 4. März forderten die europäischen FAO-Botschafter nach SPIEGEL-Informationen, dass die Organisation aktiv werde. Der deutsche Botschafter bei der FAO kritisierte laut einem Vermerk das »brüllende Schweigen« (»roaring silence«) der FAO seit Kriegsbeginn am 24. Februar. Die Organisation, so [Ulrich] Seidenberger, sei viel zu lange unsichtbar geblieben. »Die FAO muss jetzt zeigen, dass sie relevant ist«, sagte der Botschafter dem Vermerk zufolge.9 Wie entsteht Hunger und wie werden wir ihn los?Im globalen Süden geben Menschen über 80% ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Steigen die Preise, ist die logische Konsequenz, dass die Menschen noch weniger essen. Die landläufige Debatte zur Hungerbekämpfung verengt sich unter den Schlagworten Produktivitäts- und Effizienzsteigerung gerne auf die Produktionsmengen von Nahrung. Dabei hätte heute rein rechnerisch jeder Mensch auf der Welt 30 Prozent mehr zu Essen als noch vor 50 Jahren. Laut Welternährungsorganisation FAO könnten schon heute über zehn Milliarden Menschen ernährt werden. Hunger ist in erster Linie Ursache von Diskriminierung spezifischer Bevölkerungsgruppen. Wer hungert? Die Hälfte aller Hungernden sind KleinbäuerInnen, 22 Prozent Landlose (Saisonarbeiter, Pächter …) und acht Prozent Indigene, Nomaden und Fischer. 80 Prozent der Hungernden leben auf dem Land, 20 Prozent in städtischen Gebieten, oft in Slums. 70 Prozent der Hungernden sind Frauen.10 Im globalen Durchschnitt kostet es 0,79 US-Dollar, um eine Person für einen Tag mit ausreichend Kalorien zu versorgen. Der Preis für eine Ernährung, die außer Kalorien auch den Nährstoffbedarf berücksichtigt, liegt bei 2,33 US-Dollar. Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung, die verschiedene Lebensmittelarten kombiniert und neben Mangelerscheinungen auch langfristig ernährungsbezogenen Krankheiten vorbeugt, kostet pro Tag und Kopf mindestens 3,75 US-Dollar. Laut einem Bericht der UN ist eine gesunde Ernährung, die Mangelernährung vorbeugen würde, für fast die Hälfte aller Menschen weltweit unerschwinglich. Achtzig Prozent der Menschen, die von extremer Armut betroffen sind, leben auf dem Land. Landwirtschaft ist ihre wichtigste Einkommensquelle. Werden Menschen von ihrem Land durch Unwetter, Klimawandel, Korruption oder Gewalt vertrieben, entfällt ihre Lebensgrundlage. Auch der Zugang zu lokal angepasstem Saatgut wird immer schwerer. Dieser steht im Gegensatz zu den Marktinteressen der großen Saatgutkonzerne. 50 Prozent des Marktes für kommerziell genutztes Saatgut teilen nur vier Unternehmen unter sich auf. Dazu gehören die deutsche Bayer Crop Science (inklusive Monsanto), das amerikanische Unternehmen Corteva Agriscience, ChemChina/Syngenta sowie Vilmorin&Cie/Limagrain aus Frankreich. Sie machen die Bäuerinnen und Bauern mit ihrem Hybridsaatgut von sich abhängig und verkaufen im selben Zug ihre giftigen Pestizide. Sie wollen die Gesetzgebung mit Korrupten Methoden so verändern, dass eigener Saatgutnachbau nicht mehr erlaubt ist, der im Übrigen eine Lösung im Kampf gegen den Klimawandel ist. Eigener Saatgutnachbau ist ein Menschenrecht. Auf afrikanischen Plantagen landen Pestizide, die in der EU niemals zugelassen wären. Diese Kenianer mischen synthetische Pestizide ohne Schutzkleidung. Die vier großen Agrarkonzerne machen Profite auf Kosten von Arbeitern und Umwelt.11 Zusätzlich nimmt die Fehlernährung weltweit zu. Zu wenig Nahrung führt zu Wachstums- und Entwicklungsstörungen, zu viele leere Kalorien aus Zucker und Fetten können Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes auslösen. Eine Marktkonzentration mit besonders negativen gesundheitlichen Auswirkungen ist auf der Ebene der Lebensmittelhersteller zu beobachten. Die fünf größten Lebensmittelkonzerne der Welt, Nestlé, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev sowie die Fleischkonzerne JBS und Tyson Foods erzielten 2019 jeweils einen Umsatz von über 40 Milliarden US-Dollar. Sie verfügen über einen globalen Marktanteil von 23 Prozent der Top 100 Nahrungsmittelhersteller. Ihr gemeinsamer Umsatz von 308 Milliarden US-Dollar im Jahr war höher als das Bruttoinlandsprodukt von Finnland. Auch diese Firmen nehmen politischen Einfluss, um ihre Marktanteile zu erhalten.12 Es sind auch jene Firmen, die genau so behaupten, die deutsche Landwirtschaft müsse zur Lösung des Welthungerproblems intensiver wirtschaften. Wir werden den Hunger nur los, indem wir endlich unser krankes Ernährungssystem überwinden und uns selbst mit unserer falschen Agrarpolitik nicht länger anlügen. Der Ukraine-Krieg muss uns die Augen öffnen. FazitHunger ist ein strukturelles Problem. Durch den Ausfall der “Kornkammer Europas” und die steigenden Preise auf dem Agrarmarkt werden die Menschen in den Entwicklungsländern, dort lebt die überwiegende Mehrheit der Hungernden, noch weiter in die Enge getrieben. Eine Intensivierung unserer konventionellen Landwirtschaft und der Verrat am Naturschutz wird für uns teuer. Die Behauptung, wir könnten durch noch intensiveres Wirtschaften den Welthunger stillen, ist eine Farce, verbreitet von Profit getriebenen Lobbyisten. Unsere Landwirtschaft braucht eine zukunftsweisende, ökologisch sinnvolle Agrarpolitik. In Entwicklungsländern müssen Handelsabkommen Kleinbauern schützen, schädliche Spekulation mit Nahrungsmitteln verboten werden und Gerichte und Klagemöglichkeiten zugänglich sein, damit Menschenrechte effektiv eingeklagt werden können. Und dazu gehört, dass man Geschäfte mit Autokraten endlich auf den Prüfstand stellt (und einstellt). Denn diese Geschäfte erhöhen die Abhängigkeit und gefährden die Ernährungssicherung längerfristig mehr als das aktuelle Kriegsgeschehen. Der Krieg wird die Nahrungsmittelversorgung in den abhängigen Entwicklungsländern verschlechtern. Diese Länder müssen wir kurzfristig sinnvoll unterstützen. Und langfristig lehrt uns der Krieg, dass wir unsere heimische Landwirtschaft ökologisch nachhaltig aufstellen müssen. Alle Links abgerufen am 09.03.2022. Dies ist keine wissenschaftliche Arbeit, und ich übernehme keinerlei Haftung. Der Beitrag enthält persönliche Meinungen. Kontakt gerne unter kontakt@jensscherb.de. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Baumann,

werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, markantes Kennzeichen des Ehinger Haushalts für das Jahr 2022 ist erneut eine Steigerung der Investitionen um 45 % und damit weit mehr als je zuvor! Vieles davon ist auch aus übergeordneten Gründen so in Ordnung und einfach notwendig.. Anderes aber auch wichtig. Beispiele hierfür sind: Aus-und Neubau von Kindergärten, die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans, Generalsanierung von Schulen und die gut vorankommende Digitalisierung der Schulen, der Breitband-Ausbau, sowie der zusätzliche Aufwand zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Besonders positiv sehen wir das Engagement der Stadt, beim Wohnungsbau, im Zusammenhang mit dem Kindergarten-Neubau in der Hehlestraße. An dieser Stelle entsteht Wohnraum, ohne dass dafür zusätzliche Flächen verbraucht werden. Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf ca. 60,5 Millionen. Trotz erheblichen Zuschüssen von Land und Bund können diese Investitionen nicht aus den laufenden Einnahmen, sondern um mehr als der Hälfte nur aus Rücklagen realisiert werden. Durch Investitionen, wie die energetische Sanierung von Gebäuden oder eine Solaranlage können zukünftige Kosten gesenkt werden. Insgesamt verursacht eine umfangreichere Infrastuktur jedoch auch zusätzliche Kosten. In dieser Situation stellt sich die Frage, wie geht es weiter ?? Von der Substanz leben, geht leider nur für eine begrenzte Zeit und bei einen Weiter so, wäre die Substanz bald aufgebraucht. Zukünftige Vorhaben mit Krediten zu finanzieren, ist unseres Erachtens fragwürdig und sollte nur im Notfall erfolgen. Das bedeutet, in Zukunft beim Investitionsvolumen kürzer treten und trotzdem darauf zu achten, dass notwendige Maßnahmen durchgeführt werden können. Es kann und darf nicht sein, dass beispielsweise ein undichtes Dach auf einem Rathaus nicht saniert wird und dadurch erhebliche Folgeschäden und damit verbundene Mehrkosten entstehen. Bleibt zu hoffen, dass von höheren Stellen der Politik dafür gesorgt wird, dass der Aufwand und die damit verbundenen Kosten durch den Abbau überbordender Bürokratie reduziert werden können. Extreme Wetterereignisse im vergangenen Jahr haben uns erneut gezeigt, wie wichtig es ist, dass möglichst schnell alle Möglichkeiten genutzt werden, um unser Klima zu schützen, sowie alles dafür zu tun, um zu einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen. Dabei ist der effizientere Umgang mit Energie, sowie die Umstellung auf erneuerbare Energien von größter Bedeutung. Im Rahmen des Projekts „Nachhaltige Stadt“ wurde bereits einiges auf den Weg gebracht. Neben der energetischen Sanierung von vielen Gebäuden wurden bereits 19 Solarstrom-Anlagen auf kommunalen Dächern installiert. Bei geplanten neuen Gebäuden kommen Weitere dazu und dort wird auch dafür gesorgt, dass der Solarstrom gespeichert werden kann. Nun ist es unseres Erachtens im Bereich Solarenergie Aufgabe der Stadt, die dafür geeigneten Fassaden sowie kommunale Parkplätze mit Solarmodulen zu bestücken. Im Laufe des Jahres 2022 werden sich die Rahmenbedingungen für für den Bau von Windenergieanlagen an Land verbessern. Sobald die geänderten Vorgaben beschlossen sind, sehen wir die Notwendigkeit, auf Grund der neuen Bedingungen den bereits geplanten Standort Deppenhausen in Zusammenarbeit mit der EnBW neu zu bewerten. Während Ehingen bei der Erzeugung von Solar-Energie gut unterwegs ist, so sind die Stadt und die Teilorte beim Flächenverbrauch von einer nachhaltigen Entwicklung weiter denn je entfernt und es entstehen trotz Verbot immer noch neue „Schottergärten“. Wirklich nachhaltig ist eine Entwicklung erst, wenn keine zusätzlichen Flächen mehr verbraucht werden! Nicht zuletzt auch auf Grund des anhaltenden Bevölkerungszuwachses in unserer Region, ist es absolut notwendig, dass alle Möglichkeiten genutzt werden, die den Flächenverbrauch reduzieren. Daher ist es notwendig, dass zum Beispiel im Gebäudebestand alle Hindernisse für eine bessere Nutzung beseitigt werden. Hierbei geht vor allem um Aufstockungsmöglichkeiten und flexiblere Lösungen hinsichtlich des Dachaufbaus Weiter ist es dringend notwendig, den allenthalben vorhandenen Teil- und Voll-Leerstand zu verringern. Dazu müssen die Aktivitäten der Stadt unbedingt verstärkt werden. In der jüngsten Vergangenheit wurden im Rosengarten aber auch in Teilorten Bebauungspläne geändert bzw. neu aufgestellt, die eine verdichtetere Bauweise ermöglichen. Dies ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, wir sind aber der Meinung, dass es schon längst überfällig ist, dass noch viel intensivere Schritte weg vom Einfamilienhaus, hin zu mehrgeschossigem Wohnungsbau vollzogen werden müssen. Statt vorrangig den Bau eines Eigenheims, sollte die Bevölkerung auch in den Teilorten die Möglichkeit bekommen, eine Wohnung zu erwerben oder zu mieten. Für gewerbliche Gebäude müssen die gleichen Grundsätze zur Anwendung kommen. Statt in die Fläche muss wo immer es geht in die Höhe gebaut werden. Es sollte verhindert werden, dass Altes ungenutzt stehen bleibt und Neues nur auf der grünen Wiese gebaut wird. Ich will es nochmals betonen, alle versiegelten Flächen und dazu zählen auch Zufahrten und Stellplätze fehlen uns unwiederbringlich für lebensnotwendige Dinge. Auf diesen Flächen wachsen keine Nahrungsmitte und kein Baum mehr, es wird kein CO ² gebunden und kein Grundwasser gebildet. Zusätzlich steigt die Hochwassergefahr. Allein durch Maßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung lässt sich ein Teilausgleich erzielen. Es gilt sich von dem Irrglauben zu verabschieden, dass versiegelte Flächen an anderer Stelle ausgeglichen werden können! Letztlich aber gilt leider, Flächen lassen sich nicht vermehren, Alles andere ist und bleibt eine Lebenslüge! Wir erleben derzeit in vielen Regionen Deutschlands eine bedrohliche Zunahme von Respektlosigkeit und Anfeindungen auch gegenüber Kommunalpolitikern, sowie einen rauer werdenden Umgangston . Umso mehr freuen wir uns, dass in unserer Region meistens noch ein offener und fairer Umgang miteinander stattfindet. Wir Grüne werden dafür sicherlich auch in Zukunft unseren Beitrag leisten. Hubert Dangelmaier Fraktionsvorsitzender Die Grünen  Der Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich hat kürzlich die Lauteracher Alb-Feld-Früchte besucht. Er wurde im Biosphärengebiet Schwäbische Alb vom geschäftsführenden Gesellschafter Lutz Mammel empfangen. Das Unternehmen mit 12 Mitarbeitenden produziert, verpackt und vertreibt auf der schwäbischen Alb Linsen, Getreide und Ölfrüchte. Bekannt ist vor allem die Marke „Alb-Leisa“, unter der die historischen Linsensorten „Späths Alblinse“ I und II vertrieben werden. In Lauterach werden die von über 120 Bio-Höfen produzierten Feld-Früchte gereinigt, sortiert, abgefüllt und versandt. Jeden dieser Schritte konnte sich der Grüne Politiker, der auch wieder für den Bundestag kandidiert, anschauen. Sobald man die Produktionsräume betritt, riecht es angenehm nach Getreide. Unter lautem Rattern und Rasseln werden die Produkte zunächst mechanisch gereinigt und sortenrein sortiert, um dann von einem optischen Sensor nochmals einer Qualitätskontrolle unterzogen zu werden. Anschließend werden sie in Kooperation von Mensch und Maschine verpackt und versandfertig vorbereitet. Beliefert werden viele kleine Läden und Vertriebspartner, aber auch Gastronomen. Dabei gibt es mehr Anfragen, als bedient werden können. Gerade der nasse Sommer 2021 wird sich auch negativ auf die Erträge der zuliefernden Landwirte auswirken. Nach dem Rundgang wurde im anliegenden Hofladen über die politische Lage in Deutschland und die Pläne der Grünen für die kommende Legislaturperiode gesprochen. Für Marcel Emmerich ist klar: „Um nachhaltiges Handeln von Landwirten zu fördern und zu belohnen, müssen wir unsere Agrarsubventionen hiernach ausrichten. Dies schützt insbesondere kleine und mittelgroße Familienbetriebe. Damit Deutschland seine Agrarpolitik im Rahmen der europäischen Vorgaben möglichst nachhaltig gestaltet, brauchen wir starke Grüne in der nächsten Bundesregierung.“ Mit großem Unverständnis haben die beiden GRÜNEN Landtagskandidaten in der Region, Dr. Robert Jungwirth und Michael Joukov-Schwelling auf die wiederholten Ankündigungen der Kultusministerin reagiert, ungeachtet der Corona-Inzidenz zum Präsenzunterricht zurück zu kehren. „Das ist schlicht unverantwortlich“, kommentieren die beiden. „Selbstverständlich ist der Präsenzunterricht die beste Form, um effektives Lernen zu gewährleisten. Insbesondere für jüngere Kinder ist der Online-Unterricht nicht nur aus pädagogischen Gründen ungeeignet, denn diese sind auf die Unterstützung ihrer Familien angewiesen, die je nach Wohnsituation und sozialem Hintergrund nicht immer möglich ist. Der unterschiedliche Lernerfolg treibt die Gesellschaft auseinander“, verdeutlicht Jungwirth, von Beruf Kinder- und Jugendarzt. Über einer Corona-Inzidenz von 50 ist es den Gesundheitsämtern nicht mehr zuverlässig möglich, die Infektionskette nachzuverfolgen. Dann werden auch die weiterführenden Schulen und Berufsschulen zu Corona-Hotspots. „Das muss die Ministerin endlich einsehen“, so Jungwirth.

Der möglichst tageweise Wechselunterricht, also ein Modell, bei dem die Klassen geteilt werden, und jeweils nur die Hälfte oder ein Drittel Präsenzunterricht erhält, sei dem Online-Unterricht vorzuziehen, so die beiden Politiker. Der Online-Unterricht an den weiterführenden Schulen sei aber unausweichlich, bis die Ansteckungszahlen zurückgehen, erklären die beiden GRÜNEN. „Alle Beteiligten, Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern brauchen dringend Verlässlichkeit. Es sollte daher nicht dauernd neue Ankündigungen geben, sondern klare Regeln: ab welcher Inzidenz gibt es in welcher Stufe Wechselunterricht, und ab welcher Inzidenz findet wieder Präsenzunterricht statt. Die Empfehlung der RKI muss man dabei ernst nehmen. Schulen müssen Bildung verbreiten und keine Viren!“, kommentiert Joukov-Schwelling. „Ich kann auch nicht verstehen, warum in der kommenden Woche ein Teil der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) öffnen soll, da ist keinerlei Abstand im Unterricht möglich. Es wirkt alles andere als durchdacht und gefährdet alle Beteiligten“, ergänzt er. Wenn die Ministerin es für angebracht halte, von den RKI-Empfehlungen bei der Schulöffnung abzuweichen, gebiete der Respekt vor den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch die Arbeitgeberverantwortung, sie schneller zu impfen als nach der empfohlenen Impfreihenfolge. Leider sei nicht zu vernehmen, dass die Ministerin irgendetwas in diese Richtung mache. Ebenso ungeklärt sei nach Monaten der Ankündigung auch die Frage, wie nun der datenschutzkonforme Online-Unterricht erfolgen soll. „Wir erwarten, dass die Ministerin die Gesundheit der Lehrer*innen, Schüler*innen und auch ihrer Eltern ernst nimmt“, so die beiden zum Abschluss. 07.01.2021 Dr. Robert Jungwirth jungwirth-alb-donau.de Am 29. Oktober 2020 haben die Grünen im Alb-Donau-Keis Dr. Robert Jungwirth aus Blaustein zum Landtagskandidaten zusammen mit Dr. Bettina Egle aus Ehingen als Ersatzkandidatin nominiert. Besuchen Sie hier seine Internetseite: www.jungwirth-alb-donau.de

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es war ein Schwieriges

Die Corona-Pandemie hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt Zumindest aus finanzieller Sicht, war es für die Stadt Ehingen dank unerwarteter guter Gewerbesteuereinnahmen und den großzügigen kreditfinanzierten Hilfen von Bund und Land auch ein positives Jahr, was durchaus für viele kommunale Haushalte nicht selbstverständlich war Läuft es im kommenden Jahr nach Plan, so soll im Ergebnishaushalt ein Plus von € 619.000 stehen. Ein aus unserer Sicht absolut positiver Aspekt ist auch, dass erneut keine Schulden aufgenommen werden, was in Corona-Zeiten alles andere als selbstverständlich ist. Diese Situation ermöglicht es, dass auch aus Sicht der Grünen alles vom Gemeinderat bereits Beschlossene, bzw. schon Begonnene weitergeführt werden kann und soll. Ich nenne hier nur die wichtigsten Punkte: Digitale Ausstattung der Schulen Weitere energetische Sanierung von Schulgebäuden Neubau von Feuerwehr-Gebäuden Neu- und Ausbau von Kindergärten Breitband-Ausbau für alle Ortsteile Sanierung Sporthalle Risstissen Diese Maßnahmen sind sicher wichtig und wünschenswert, sind aber in dem erneut gestiegenen Ausmaß leider nur möglich, indem erneut die liquiden Mittel um 4,6 Millionen € reduziert werden. Gerade die Corona-Pandemie zeigt uns aber auch, dass gleichbleibende, planbare Einnahmen, als auch Belastungen nicht selbstverständlich sind. Umso mehr sollte in Zukunft finanzielle Vorsorge wieder wichtiger werden. Neben der finanziellen Vorsorge sehen wir Bereiche, wie den Klimaschutz und den Artenschutz, wo rechtzeitige Daseinsvorsorge von existenzieller Wichtigkeit ist. und heutiges Handeln eine positive zukünftige Entwicklung überhaupt ermöglicht. Nicht ausreichendes oder zu spätes Handeln bedeutet, dass wir unseren Enkeln viele Probleme vererben. In diesem Zusammenhang gibt es bei der Stadt Ehingen noch einigen Verbesserungsbedarf. So sind die Stadt, sowie die Teilorte vom im Klimaschutz-Konzept beschlossenen Ziel, der Reduzierung des Flächenverbrauchs leider noch weit entfernt. Deshalb ist es unter Anderem dringend notwendig, dass vorhandene Leerstände reduziert werden und vor allem nicht zusätzlich neue Leerstände geschaffen werden. Wir hoffen, dass das in Arbeit befindliche Leerstandskataster uns in der Angelegenheit weiter hilft, sehen aber bereits heute, dass besonders. bei Dienstleistungs- und Einzelhandelsflächen ein Überangebot vorhanden ist, das zum Beispiel durch die neuen Volksbank-Höfe noch vergrößert wird. Umso wichtiger ist es, bei zukünftigen Bauvorhaben den Fokus vorwiegend auf die Schaffung von Wohnraum zu richten. Mit zusätzlichen Gewerbeflächen treten wir außerdem noch in Konkurrenz zu zumindest teilweise stadteigenen Gewerbeflächen in Business-Park, was absolut nicht sinnvoll ist. Wir Grüne drängen seit Jahren darauf, dass für eine flächenschonendere, verdichtete Bauweise gesorgt wird. Daher begrüßen wir es sehr, dass es nun von der Verwaltung Bemühungen gibt, beispielsweise im Rosengarten anders als ursprünglich geplant, für eine flächenschonende verdichtete Bauweise zu sorgen. Diese Bemühungen sollten in Zukunft noch verstärkt werden und es sollten auch Bauflächen für besonders einfache transportable sogenannte Tinyhäuser zur Verfügung gestellt werden. Seit längerer Zeit steht in den Bebauungsplänen, dass außer Verkehrsflächen alle Flächen begrünt werden müssen. Diese Vorgaben wurden mittlerweile von der Verwaltung noch rechtssicher präzisiert, sodass ein klares Verbot von Steingärten besteht. Nun wird es darauf ankommen, dass diese Vorgaben auch eingehalten werden, bzw. bei Nichteinhaltung sanktioniert werden. Bienen und andere Insekten können nun mal keine Steine fressen. Für einen verbesserten Artenschutz sollte die Stadt Ehingen alle vorhandenen Möglichkeiten für einen Biotop-Verbund nutzen. Dank vieler privater Investoren, sowie auch dem Engagement der Stadt zum Bau Von Solarstrom-Anlagen, ist der Anteil von erneuerbarem Strom in der Region stetig gewachsen und macht einen beträchtlichen Teil der Stromerzeugung aus. Betrachten wir den Gesamtenergie-Verbrauch, so liegt der Anteil an erneuerbarer Energie lediglich erst bei ca. 15 %. Dieser Wert zeigt, dass es noch eine riesige Herausforderung ist, die Energieversorgung klimaneutral zu gestalten. Trotz der bisherigen Anstrengungen beobachten wir, dass selbst bei vielen Neubaumaßnahmen keine Solarenergie-Nutzung realisiert wird. Der große Bedarf zeigt, dass die Stadt hier mit gutem Beispiel vorangehen sollte und den Bau von Solarstrom-Anlagen bei Neubaumaßnahmen sowohl im Wohnungsbau, als auch im Gewerbebau vorschreiben muss. Inzwischen gibt es eine sogenannte nationale Wasserstoff-Strategie und seit Neuestem soll es sogar eine Wasserstoff-Strategie des Alb-Donau-Kreises geben. Wir haben vor zwei Jahren in unserem Bericht zum Haushalt 2019 speziell auf die Wichtigkeit zur Nutzung von Wasserstoff, als zukünftigen Energieträger hingewiesen, dabei aber auch betont, dass es hierfür einen großen Bedarf an Strom gibt. Aus Klimaschutzgründen darf dieser Strom nur aus erneuerbaren Quellen kommen. Das bedeutet, dass neben der Sonnenenergie-Nutzung, auch die Windenergie. verstärkt genutzt werden muss. Um dies in der Region zu realisieren, sollte der Ehinger Gemeinderat das Signal geben, wir wollen die Windenergienutzung nicht nur in Deppenhausen, sondern auch im Osterholz ! Wir hoffen, dass wir im Laufe des kommenden Jahres Corona hinter uns lassen und wie gewohnt im Rathaus zusammen kommen können. Wir hoffen aber auch, dass durch Corona die Erkenntnis gewachsen ist, in Zukunft einiges anders und besonders im Hinblick auf den Schutz unserer Umwelt auch besser zu machen. Wir bedanken uns bei Allen,. die für das Funktionieren unseres Gemeinwesens beigetragen haben. von Hubert Dangelmaier, Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen im Gemeinderat Ehingen

Beginnen möchte ich mit einigen durchaus positiven Ereignissen und Beschlüssen des vergangenen Jahres. So konnte die neue Sporthalle planmäßig im vergangenen Herbst eröffnet werden, was besonders für die Ehinger Vereine und den Schulsport zu einer erfreulichen Verbesserung geführt hat. Der Businesspark ist mittlerweile zu 80 % ausgelastet. Beim VVE gab es ein besseres Ergebnis. Mit dem Breitbandausbau wurde begonnen und in 2018 sollen dafür ca. 2 Millionen Euro aufgewendet werden, was besonders den Teilgemeinden zu Gute kommt. Der Spätbus bleibt erhalten. Hier wurde der Fahrplan besser vertaktet und auf die Ankunft der Züge aus Ulm abgestimmt. Bleibt zu hoffen, dass durch die Verbesserungen die Fahrgastzahlen zunehmen, denn nur dann ist es möglich, diese Einrichtung auf Dauer zu erhalten. Der Haushalt ist nun zum 15. Mal schuldenfrei und für 2018 ist ein positives Ergebnis von ca. € 850.000 geplant. Der Haushaltsplan 2018 ist nach gesetzlichen Vorgaben zum 1. Mal in doppischer Form und hat als zentrales Element, die intergenerative Gerechtigkeit. Dies halten wir für ein wichtiges Kriterium Und bedeutetet, dass eine Generation nur das an Ressourcen verbrauchen soll, was sie selber erwirtschaftet. Dieser Ansatz erfordert zumindest was die Finanzen betrifft, ein systematisches und vor allem vorsorgliches Denken. Bei einem geplanten positiven Ergebnis von € 850.000 wird diese Kriterium durchaus erfüllt. Die Erreichung dieses Ziels ist aber immer vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Ehinger Betriebe sich in einer sehr guten wirtschaftlichen Lage befinden, was nicht für immer selbstverständlich ist. Nicht zuletzt deshalb ist ein sorgsamer Umgang mit den finanziellen Mitteln auch zukünftig sehr wichtig. Selbst für 2018 wird ein Rückgriff auf liquide Mittel von über 9 Millionen € notwendig. Ein wesentlicher Grund dafür ist ein Bauprogramm mit vielen Projekten in Höhe von mehr als 19 Millionen Euro. Dass die Stadt in Bauprojekte investiert und investieren kann, ist zu begrüßen. In Anbetracht der im Haushalt geforderten intergenerativen Gerechtigkeit sollte auch darauf geachtet werden, dass bei allen Investitionen nicht nur der finanzielle Aufwand. sondern auch der Verbrauch an anderen nicht erneuerbaren Ressourcen generationengerecht gestaltet wird. Zum Beispiel steht eine Fläche, die die jetzige Generation verbraucht für zukünftige Generationen nicht mehr zur Verfügung steht. Allein für das Bereitstellen von Gewerbeflächen im Industriegebiet Berg ist der finanzielle Aufwand von ca. 3,5 Millionen € und der Verbrauch an landwirtschaftlichen Flächen unseres Erachtens zu hoch. Hier sind wir uns sicher, dass das selbe Ziel mit einer Realisierung an einem anderen Standort mit deutlich geringerem finanziellen Aufwand, als auch mit einem deutlich geringeren Verbrauch an Fläche erreicht werden könnte. Die dadurch nicht verbrauchten finanziellen Mittel könnten für andere auch dringend notwendige Maßnahmen eingesetzt werden. Zum Beispiel eine bessere Ausstattung der Feuerwehren, lange hinausgeschobene und dringende Investitionen in Mehrzweckhallen der Teilorte. Eine noch zeitnahere Investition in die energetische Sanierung von Gebäuden. und eine großzügigere Förderung von Streuobstbeständen und anderen Naturschutzmaßnahmen. Beim Projekt Nachhaltige Stadt gab es vergangenes Jahr positive aber leider auch negative Entwicklungen. So wurde ein Klimaschutzbeauftragte eingestellt, der städtische Fuhrpark wurde um ein weiteres E-Fahrzeug ergänzt In der Tiefgarage Lindenplatz gibt es eine E-Tankstelle Die Lindenhalle wurde auf LED-Beleuchtung umgestellt. Im Stadion erfolgte die energetische Sanierung der Warmwasser-Anlage Das BHKW in der Realschule erzielte eine gute Energiebilanz. Wir mussten aber leider auch zur Kenntnis nehmen, dass der geplante Windkraft-Standort Deppenhausen wegen ungenügendem Windertrag und derzeit vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht weiter geplant wird. Das Aus für Deppenhausen sollte nicht das Aus für Windkraft in Ehingen sein ! Wir alle wissen, dass der Ausstoß von CO² in den vergangenen Jahren leider nicht ab, sondern zugenommen hat und das trotz aller Bemühungen auch der Stadt Ehingen. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass sowohl die Menschen selber, und ganz besonders alle von uns verbrauchten Güter immer größere Stecken zurücklegen, mit allen damit verbundenen negativen Folgen. Um den CO² Ausstoß zu reduzieren, bleiben nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir verbrauchen tatsächlich in der Gesamtheit weniger fossile Energie oder es gelingt uns, mehr regenerative Energie breitzustellen. Nach dem AUS für den Standort Deppenhausen, und der bereits dargestellten Co² -Problematik, sollte der Gemeinderat jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der bereits vom Regionalverband Donau-Iller ausgewiesenen Standort Osterholz genutzt werden könnte Nach allen bisher bekannten Daten ist dieser Standort auf jeden Fall besser geeignet als der in Deppenhausen. Wenn eine zukünftige Bundesregierung ihre Zusagen bei der jüngsten Bonner Klimakonferenz einhalten will, wird sie die Rahmenbedingungen zur Nutzung von Windenergie im Binnenland notwendiger Weise verbessern müssen. Bei besseren Rahmenbedingungen und zu erwartenden besseren Windverhältnissen, wären die Voraussetzungen für den Standort Osterholz vielversprechend. Nun sollte der Gemeinderat den Weg dafür freimachen. Wenn zu gegebener Zeit sich die Stadt, als auch die Bürger an dem Windkraftprojekt beteiligen könnten, wäre ein solches Projekt in jeder Hinsicht eine positive Investition in die Zukunft. Die Landesregierung hat nun ihre „Eckpunkte zum Schutz der Insekten in Baden-Württemberg" als Weiterentwicklung des Gesetzentwurfes „Rettet die Bienen" vorgelegt. Das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium haben das Papier als Alternative zu dem Gesetzesentwurf des Volksbegehrens Artenschutz entworfen. Nun hat der Trägerkreis des Volksbegehrens entschieden, die Mobilisierung vorerst bis Mitte Dezember nicht weiter aktiv zu treiben, um damit einem Dialog eine Chance zu geben. Denn die Landesregierung hat mit ihren Eckpunkten ein Papier vorgelegt, das viele der Volksbegehren-Forderungen aufgreift und zum Teil auch neue Vorhaben zum Artenschutz vorschlägt: Etwa ein Pestizidverbot für Privatanwender*innen oder Schritte gegen die Lichtverschmutzung. Gerade unsere Kommunalpolitiker*innen kennen das bohren harter Bretter für den Artenschutz vor Ort. Ein eigener Gesetzesentwurf der Landesregierung als Alternative zum Volksbegehren beinhaltet nun die Möglichkeit, die Gesellschaft als Ganzes beim Artenschutz zu mobilisieren und zu verpflichten. Unabhängig davon, wird es weiterhin die Aufgabe Grüner und grün-naher Ratsfraktionen sein, in den vielen alltäglichen kommunalen Einzelfallentscheidungen dem Artenschutz und der Artenvielfalt in unseren Gemeinden und Städten mehr Geltung zu verschaffen. Das Volksbegehren hat der Debatte um einen wirksamen Artenschutz für Baden-Württemberg glücklicherweise neuen Schwung gegeben. Zum ersten Mal wurde damit dieses Instrument der direkten Demokratie in Baden-Württemberg genutzt. Richtig ist aber auch: In den letzten Wochen kam es zu einer zunehmenden Polarisierung zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Überwunden geglaubte Gräben taten sich wieder auf. Das hat die Grüne Landtagsfraktion mit großer Sorge beobachtet, denn einen in der Fläche wirksamen Artenschutz erreichen wir nicht gegen die Landwirtschaft, sondern nur gemeinsam mit den Landnutzer*innen. Die Ziele und große Teile des dem Volksbegehren zugrundeliegenden Gesetzentwurfs teilen die Grünen im Landtag. Das sind sinnvolle Instrumente um die Artenvielfalt zu erhalten. Beim Entwurf zur Änderung des § 34 des Naturschutzgesetzes in der Fassung des Volksbegehrens bestand jedoch Änderungsbedarf. Ein umfängliches Pestizidverbot in Landschaftsschutzgebieten und Natura 2000 Gebieten ist – auch wenn Ausnahmen vorgesehen sind – schlicht nicht praktikabel, weder für die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe noch für das Land. Entsprechend scharf sind die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte ausgefallen. Unsere grüne Position haben die baden-württembergischen Grünen auf der Landesdelegiertenkonferenz in Sindelfingen festgelegt: Es muss über das im Volksbegehren geforderte hinausgegangen werden. Denn Artenschutz ist nicht nur Sache der Landwirtschaft, sondern geht alle an – Verbraucher*innen, die Wirtschaft, die Kommunen und die Politik. Im Verfahren eines Volksbegehrens ist eine solche Nachbesserung nicht vorgesehen und rechtlich nicht möglich. Auch die Abgeordneten erreichten in der Folge dann viele Fragen danach, ob jetzt Unterschriften gesammelt werden sollen oder nicht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat nun die Minister Untersteller und Minister Hauk beauftragt, Eckpunkte zu entwickeln und diese mit den Umweltverbänden, der Landwirtschaft und dem Trägerkreis des Volksbegehrens zu diskutieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier werden – im Zusammenspiel zwischen Naturschutz und Landwirtschaft – neue Maßstäbe für den Artenschutz gesetzt. Gestern Abend hat nun auch der Trägerkreis zugestimmt, die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren auszusetzen und sich auf den Dialog über die vorgelegten Eckpunkte einzulassen. Wir erwarten jetzt, dass sich auch die landwirtschaftlichen Verbände auf Basis dieser sehr guten Einigung am Dialog beteiligen. Die EckpunkteKurz gesagt werden hier große Teile des Volksbegehrens übernommen, ergänzt durch wichtige weitergehende Instrumente, die auch in der Fraktion GRÜNE zur Pestizidreduktion im ganzen Land entwickelt worden sind. Damit wird die von den Teilnehmer*innen der Landesdelegiertenkonferenz in Sindelfingen beschlossene Position umgesetzt. Wir werden

Vorweg: Baden-Württemberg ist bundesweit ein Vorreiter beim Natur- und Umweltschutz. Und es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass unsere politischen Kernanliegen mit der Initiative „Rettet die Bienen“ offensichtlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.

Gleichwohl gibt es bei manchen der aufgeführten fachlichen Punkte Zielkonflikte. Denn die Wege zu den aufgeführten Zielen stellen uns in der praktischen Umsetzung vor große Herausforderungen. Der Gesetzentwurf zum Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Bienen“ enthält zudem auch gesetzestechnische Ungenauigkeiten, etwa unklare Begriffe, mehrdeutige Formulierungen und missverständliche Zielsetzungen. Ja, das Volksbegehren ist ein wichtiger Impuls für eine intensive öffentliche Auseinandersetzung darüber, wie mehr Artenschutz und mehr Ökolandbau erreicht werden können. Bei Vergleichen mit unserem Nachbarland ist zu beachten, dass das baden-württembergische Volksbegehren deutlich über die Forderungen des bayerischen Pendants hinausgeht, insbesondere beim Pestizid verbot und bei dem anzustrebenden Anteil an Biobetrieben. Grund dafür ist, dass wir den Bayern einige Schritte an Projekten voraus sind, die auch unter den Landwirten sehr gut angenommen werden, wie die seit Jahren hohe Beteiligung an den Umwelt- und Naturschutzprogrammen der Grün-geführten Landesregierung belegt:

Und es wird noch mehr getan: Noch in diesem Jahr will die Grün-geführte Landesregierung eine Pestizidreduktionsstrategie verabschieden. Denn wir wollen weniger Gifte in unserer Natur, Umwelt und unseren Lebensmitteln. Auch die Fortführung des Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt mit einem Finanzvolumen von 30 Millionen Euro für den Doppelhaushalt 2020/2021 ist bereits beschlossene Sache. Das Programm leistet einen wichtigen Beitrag, um dem Insektensterben Einhalt zu gebieten, die biologische Vielfalt der baden-württembergischen Kultur- und Naturlandschaft zu stärken und dabei auch die Landnutzerinnen und Landnutzer in ihren Anstrengungen zugunsten der Biodiversität zu unterstützen. So werden beispielsweise Projekte zur Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmittel, zum Moorschutz, der ökologischen Aufwertung des Straßenbegleitgrüns und der Wiedervernetzung von Lebensräumen umgesetzt. Dennoch dürfen bei allen Wünschen nach noch mehr Ökologie nicht vergessen werden, dass 89 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg als Familienbetrieb geführt werden. In Baden-Württemberg wirtschaften ein Drittel dieser Familienbetriebe im Haupterwerb und knapp zwei Drittel im Nebenerwerb, also Zusätzlich neben einem anderweitigen Job. Jedem, der Forderungen an „die Landwirtschaft“ stellt, muss also Bewusst sein, dass es sich um ein sensibles Feld handelt, und darf auch nicht vergessen, dass die Hauptaufgabe von Landwirten die sichere und qualitativ hohe Lebensmittelerzeugung ist, die unsere moderne Gesellschaft am Laufen hält. Dass zwei Drittel der Familienbetriebe in Baden-Württemberg im Nebenerwerb geführt werden zeigt zudem, dass der Beruf „Landwirt“ nicht nur ein Job, sondern eine ehrenwerte Berufung ist, und allerhöchsten Respekt verdient. Wenn Bauern nach vor und nach der Arbeit ihrer Landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, 365 Tage im Jahr, von Montags bis Sonntags, dann ist das entsprechend anzuerkennen und zu würdigen. Übrigens ist die durchschnittliche Betriebsgröße in Baden-Württemberg viel kleiner strukturiert als im Rest der Bundesrepublik: Bei uns haben Betriebe im Schnitt eine Größe von 36 Hektar. Der Bundesdurchschnitt beträgt 62 Hektar. Wir wissen alle, wie viel allein schon eine klein strukturierte Landwirtschaft der Natur bringt - und das gilt es zu beschützen! Kritisch zu betrachten sind deshalb einige Forderungen aus dem Volksbegehren Artenvielfalt, die die Landwirtschaft überfordern könnten: Zentrale Forderungen sind

Wir haben also die Situation, dass wir eine Landesregierung haben, die seit Jahren enorm viel für die Artenvielfalt tut, Landwirte haben, die sich an den Programmen der Landesregierung und auch an freiwilligen Initiativen wie „BWblühtauf – Gemeinsam für Artenvielfalt“ des Bauernverbands beteiligen, Kunden haben, die zunehmend bewusster und nachhaltiger Einkaufen, und ein Volksbegehren haben, das leider schwammig formuliert und die Gefahr bringt unabsichtlich mehr zu zerstören als zu Gewinnen. Und leider zielt das Volksbegehren wieder nur auf Landwirte ab, behandelt aber Steingärten und toten Gärten auf Privatgrundstücken wieder nicht. Das ist schade, und aus diesem Grund hat sich auch bereits der Bioland-Verband und die Insel Mainau ihre Unterstützung vom Volksbegehren zurückgezogen. Deshalb wäre es noch schön, wenn die Grün-Schwarze Landesregierung eine eigene Gesetzesinitiative vorlegen würde, damit man die vorliegende Form des Gesetzes annehmen muss. Geposted von Jens Scherb Auf Einladung der Chameleon-Bewegung Ehingen zum "Jungen Podium" folgten auch gerne wir Grüne aus Ehingen. Die Redakteurin Elisabeth Sommer der Schwäbische Zeitung berichtete am 20. Mai: Wer von der Teilnehmerzahl am „Jungen Podium“ auf Verbesserungsbedarf in Ehingen schließen müsste, der gewinnt den Eindruck, die jungen Ehinger sind fast wunschlos. Jedenfalls saß ein Dutzend Gemeinderatskandidaten im attraktiv ausgestatteten Ehinger Jugendhaus nur einem Dutzend jüngerer Ehinger gegenüber, wovon nur eine Handvoll Minderjährige waren, die sich auch am meisten einbrachten. Dazu gesellten sich im Publikum einige aus der Elterngeneration, die ebenfalls interessante Wortmeldungen beisteuerten. Eine handvoll Wünsche konnten bei der Veranstaltung notiert werden: Es sollten mehr Veranstaltungen in Ehingen stattfinden. Die Spielplätze sollten mit attraktiven Spielgeräten aufgewertet werden, auch für Kleinkinder. Speziell der Platz am Tränkberg sei bei gutem Wetter überlaufen. Es fehlen die in den Kindheitstagen der Eltern verstärkt vorhandenen Waldspielplätze mit Grillstelle. Eine umfangreiche Debatte rund um den Skaterplatz wurde geführt. Dort fehlt eine Toilette, weil die vor zwei Jahren vorgeschlagene Lösung nicht funktioniere. Mehr Graffitiwände Die Kinder und Jugendlichen wollen nicht in der nahen Asylunterkunft fragen, ob sie die Toilette benutzen dürfen, was, wie es vom Podium von Julia Fischer (Junges Ehingen) hieß, verständlich sei. Gewünscht werden auch mehr Graffitiwände, um sich länger über die aktuellen Kunstwerke freuen zu können. Außerdem sollten die Wände aus passenderem Material sein, weil Holz die Farbe aufsaugt. Die Anregungen wurden von den Gemeinderatskandidaten dankend aufgenommen, aber auch an die Leistung von Vereinen in Ehingen mit seinen Stadtteilen erinnert. Die „kleine Große Kreisstadt“ sei immerhin „die viertgrößte Flächengemeinde in Baden-Württemberg“. Mehr Veranstaltungen Zum Beispiel sagte Wolf Brzoska (Freie Wähler), das Groggenseeareal müsste stärker für Veranstaltungen genutzt und diese nicht versteckt an den Wolfert gelegt werden. Boule könnte dort gespielt werden, es bedürfe nur der Kugeln, was aber ältere Ehinger ansprechen mag, hieß es im Jugendhaus. Erinnert wurde aus dem Publikum an Eigeninitiativen, nämlich selbst etwas auf die Beine zu stellen, wobei allerdings die Auflagen oft belastend seien, zum Beispiel die zu einer Kuchenspende erforderliche Liste über die Inhaltsstoffe. Auf dem Podium waren außerdem vertreten: Peter Bausenhart und Claudia Wiese (CDU), Julius Bernickel und Georg Mangold (SPD), Klaus Nagl und Jens Scherb (Grüne), Wolfgang Baumbast (FDP) und Christian Walther (Junges Ehingen). Walther gehört auch zum Stadtjugendring, der elf Veranstaltungen für die Jugend in der Stadt organisierte. Man müsse eben auch hingehen, lautete eine Mahnung. Clara Uhl übernahm die Moderation. Abgerufen am 21. Mai 2019 online unter https://www.schwaebische.de/landkreis/alb-donau-kreis/ehingen_artikel,-das-fordern-die-jungen-ehinger-von-der-politik-_arid,11055868.html 03.05.2019, Schwaebische.de: Die Kandidaten der Grünen für die Kommunal- und Kreistagswahl haben beim Donnerstagabend bei einem Stadtrundgang in Ehingen nicht nur gezeigt, wo Bäume und Blühflächen fehlen. Insgesamt wollen die Grünen der Stadt mehr Lebensqualität verleihen und dafür haben sie ganz konkrete Ideen.

Dass an vielen Stellen Bäume gefällt wurden, aber keine neuen gepflanzt, ärgert die Grünen. Schon am Bahnhof, wo sich die Listenkandidaten von Gemeinderat und Kreistag am Donnerstagabend treffen, weisen sie auf zwei solcher Beispiele hin. Auf dem Vorplatz fehlen seit geraumer Zeit zwei Bäume, bis jetzt gibt es für sie keinen Ersatz. „Damit sie hier gut wachsen könnten, müsste man die Fläche aber entsiegeln“, sagt Hubert Dangelmaier. Christoph Dreher sind die Bäume am Bahnhof noch aus einem anderen Grund wichtig: „Wir brauchen den Bahnhof als einen vernünftigen, repräsentativen Platz. Und müssen im Kreis dann auch auf gute Anbindungen für Pendler hinwirken“, sagt er und ergänzt, dass dazu eben auch ein behindertengerechter Ausbau gehöre. Gerade für Gehbehinderte sei Ehingen ein schweres Pflaster, weiß Elisabeth Breier. In der Innenstadt sei es mit Rollstuhl und Rollator ohnehin schwer, von A nach B zu kommen. Nach dem Bahnhof macht die Truppe am Spielplatz am Karl-Rapp-Weg Halt. Zwar gibt es hier einige Bäume, aber eben keine, die die Spielgeräte beschatten. Dasselbe Problem wie am Spielplatz am Groggensee, wo der letzte Schattenspender an der angrenzenden Parkbank ebenfalls ersatzlos gefällt wurde. „Mehr Grün in der Stadt würde das Stadtklima verbessern“, fasst Hubert Dangelmaier zusammen. Ergänzend könnte man an manchen Stellen die Grünflächen seltener mähen, damit Insekten einen Lebensraum haben. „Klar, dass Wiesen an Spielplätzen öfter gemäht werden müssen, aber es gibt genug Flächen, bei denen das nicht nötig wäre“, sagt Dangelmaier. Und zur Verbesserung des Stadtklimas gehöre dann eben auch, Treffpunkte für die Bürger zu schaffen, wirft Klaus Nagl ein. Ganz spontan fällt ihm in diesem Zusammenhang eine Boccia-Bahn ein, die in den Wohnquartieren gebaut werden könnte. Doch auch am Skaterplatz sehen die Grünen noch Potenzial. Mehr Wände für die Sprayer seien leicht und günstig realisierbar und perspektivisch könnte man auch über einen Parcours für BMX-Fahrer nachdenken. Ärgerlich finden die Kandidaten der Kommunalwahl, dass eine Hecke, die sich hier früher über das Gelände zog, weichen musste. „Wenigstens ein paar Bäume hätte man ja wieder pflanzen können“, sagt Dangelmaier. Doch auch positive Beispiele fallen den Spaziergängern ins Auge. Gleich neben dem Museum, wo ihrer Ansicht nach noch Blumen fehlen, fällt ihnen der Weg an der Schmiech mit der großen Weide positiv auf: „So sollte es an mehr Stellen aussehen“, sind sich alle einig. Aus: "Mehr Bäume für die Stadt" von Nina Lockenvitz, Schwäbische Zeitung Ehingen, unter: https://www.schwaebische.de/landkreis/alb-donau-kreis/ehingen_artikel,-mehr-b%C3%A4ume-f%C3%BCr-die-stadt-_arid,11047765.html, Abgerufen am 05.05.2019 Im Haushalt des nächsten Jahres gibt es erneut eine deutliche Steigerung und vor allem bei den Investitionen ein Plus von 10 Millionen auf nun 29 Millionen €.

Wenn alles nach Plan läuft, erzielt die Stadt auch 2019 ein positives Ergebnis. Also eine Situation, die man durchaus als recht zufriedenstellend bezeichnen kann. Und trotzdem gibt es auch für Ehingen zukünftig einige Herausforderungen. Zum einen sind die Steigerungen im Haushalt nur möglich, weil in den vergangenen Jahren eine ständige Steigerung der Einnahmen zu verzeichnen war. Und zum anderen auf Rücklagen zugegriffen wird, die in den vergangenen Jahren aufgebaut wurden. Abgesehen von den Investitionen im Industriegebiet Berg, wo es nach unserem Erachten eine bessere und vor allem finanziell günstigere Lösung gegeben hätte, haben wir Grüne, alle für den Haushalt wichtigen Entscheidungen für gut befunden und mit unterstützt. Vor allem bei den für 2019 und darüber hinaus gehenden Investitionsvorhaben, wie zum Beispiel -für die Digitalisierung der Schulen, -innerörtliche Verkehrsprojekte, -Renovierungen und energetische Sanierungen von Schulen, Gemeinde- und Sporthallen, -Verbesserungen bei den Kläranlagen, dem Abwassersystem und der Wasserversorgung, -beim Bauhof, sowie der Feuerwehr. Und nicht zuletzt für den Ausbau des Breitbandnetzes. Ein schnelles Breitbandnetz für alle und zwar für Stadt und Teilgemeinden, ist inzwischen von großer Wichtigkeit. Der Ausbau dieser Netze war ursprünglich, eigentlich Aufgabe der verschiedenen privatwirtschaftlichen Netzbetreiber. Leider musste man schon vor Jahren feststellen, dass diese Betreiber ihrer Aufgabe in keiner Weise nachkamen und nur an kurzfristigen Erträgen interessiert waren. Umso wichtiger ist es, dass die jetzt von der öffentlichen Hand geschaffenen Netze nicht später wieder privatisiert werden. Insbesondere die hohen Investitionen in die Breitbandnetze, sind auf lange Zeit angelegt und rechtfertigen schon deshalb einen Zugriff auf Rücklagen. In einem internationalen, wirtschaftlichen und politischem Umfeld, in dem immer mehr Menschen und zum Teil aber auch die von ihnen gewählten Regierungen auf Konfrontation, statt auf Ausgleich und Verständigung setzen, einzelne, wie das Beispiel Italien zeigt, deutlich mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich zur Verfügung haben. In diesem Umfeld ist es keineswegs sicher, dass die Steuereinnahmen weiterhin so hoch sein werden und gar noch steigen. Vor diesem Hintergrund gilt für uns bei zukünftigen Entscheidungen eher Sicherheit vor Risiko. In seinem neusten Bericht hat der UN-Klima Rat festgestellt, dass die Klimagas-Emissionen weltweit und auch in Deutschland erneut zugenommen haben. Um die Ziele, die vor 3 Jahren im Pariser Abkommen beschlossen wurden, noch zu erreichen, ist nach Ansicht des Klimarates eine Verdreifachung der Anstrengungen notwendig. Hier stellt sich die Frage, was kann die Stadt Ehingen zum bereits Geleisteten noch mehr zum Klimaschutz beitragen? Aus unserer Sicht sollten alle noch vorhandenen Möglichkeiten auf kommunalen Dächern und eventuell auch als Überdachung von Parkplätzen für Solarstrom-Anlagen genutzt werden. Teilweise wie von der Fachhochschule Biberach in einer Analyse vorgeschlagen, auch in Verbindung mit Batteriespeichern. Die energetische Sanierung von Gebäuden sollte konsequent weitergeführt werden. Angesichts, der auch von der UNO erneut erkannten, Dringlichkeit einer Umsteuerung auf erneuerbare Energien, appellieren wir nochmals an alle Gemeinderäte, wenigstens die Grundvoraussetzungen dafür zu schaffen, dass Windkraftnutzung im Osterholz ermöglicht wird. Sicher ist, dass der Stromanteil an der Energieversorgung in Zukunft deutlich zunehmen wird. Leider erst auf Grund des Vorangehens anderer Länder wie zum Beispiel China, Korea und Japan, wird auch bei uns die E-Mobilität vorankommen. Wobei E-Mobilität nur dann umweltfreundlich ist, wenn der dafür notwendige Strom aus regenerativen Quellen kommt. Neben dem Batteriespeicher besteht nun endlich die realistische Aussicht darauf, dass Strom durch Umwandlung in flüssigen Wasserstoff und damit in gut transportabler und lagerfähiger Form als Langzeitspeicher zur Verfügung steht. Wir sehen, dass sich auch hier ein großes Potential zur Nutzung von Solar- und Windstrom eröffnet und das unabhängig von der Jahreszeit ist. Eine weitere Maßnahme zum Klimaschutz ist nach Ansicht des Klimarates und unseres Bundesministers für Entwicklung, Gerd Müller, die Erhaltung und noch besser die Steigerung der Absorbtionsfähigkeit der Erde. Diese Fähigkeit kann nur verbessert werden, wenn die Anzahl der Bäume, sowie der Grünflächen gesteigert wird. Entgegen dieser Notwendigkeit erleben wir besonders im privaten Bereich, oft eine gegenteilige Einstellung. Bäume werden als Dreckmacher und eher lästige Objekte angesehen. Es werden immer mehr Steingärten angelegt, die negativ für den Artenschutz, als auch den Klimaschutz sind. Wir stellen fest, dass es um die Stabilität des öffentlichen Baumbestandes nicht gut bestellt ist. Die Anzahl der Bäume hat zwar nicht abgenommen, es gibt aber immer weniger Bäume, die ihre natürliche Größe und ihr natürliches Alter erreichen, denn nur dann können sie, auch für Stabilität im Ökosystem sorgen. Teilweise ist der Mangel, auf Krankheiten zurückzuführen, manchmal aber auch auf zu schnelles Entfernen wegen nur kleinerer Schäden. Oftmals wird durch zu viele versiegelte Flächen den Bäumen der Lebensraum genommen oder bei Baumaßnahmen achtlos Wurzeln beschädigt. Ich denke an allen Punkten gibt es hier Verbesserungspotential. Weiterhin gibt es immer noch öffentliche Flächen, bei denen es möglich wäre, zusätzliche Bäume zu pflanzen. Mit einem solchen vorbildlichen Vorgehen der Stadt und mit einem werben für Bäume und vor allem einer klaren Positionierung gegen Steingärten, könnte die Situation verbessert werden. Auch im vergangenen Jahr gab es viele Bereiche, in denen sich Bürger ehrenamtlich engagiert haben. Einen davon möchte ich hier hervorheben: Seit einiger Zeit gibt es in der Oberschaffnei ein Reparatur-Café, in dem Bürgerinnen und Bürger defekte Geräte zu günstigen Bedingungen reparieren lassen können. Dies ist eine richtig gute Sache, weil dadurch oft mit großem Aufwand an Energie und Material hergestellte Geräte, vor dem Wegwerfen bewahrt werden. Aber auch hier darf man nicht die Augen vor der Realität verschließen. So ist sowohl beim Sperrmüll als auch bei der Entsorgung von Elektrogeräten eine Zunahme zu beobachten. In einer Welt, die zunehmend von Ressourcen-Knappheit geprägt sein wird, dürften solche Dinge nicht stattfinden. Daran etwas zu ändern liegt nicht in der Kompetenz der Gemeindepolitik, sehr wohl aber beim Bund oder der EU. Zum Beispiel durch klare Vorgaben für die Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit aller Produkte. Lassen Sie mich zum Schluss noch aus dem neuen Buch - Worauf wir uns verlassen wollen - unseres Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann, ein paar Zeilen zitieren. Er war ja vor ein paar Tagen hier in Ehingen und hat sich in Mitten unserer Bürgerschaft sichtlich wohlgefüllt. Er schreibt in dem Kapitel Staat - Markt – Bürgerschaft: „Wir brauchen eine starke und lebendige Bürgergesellschaft. Die erleben wir dort, wo die Menschen nicht auf Segnungen "von oben" warten oder in passiver Konsumhaltung verharren. Wo sie aus freien Stücken aktiv werden, sich ehrenamtlich engagieren und sich politisch beteiligen. Wo sie zivilisiert streiten und die Gestaltung ihres Gemeinwesens ein stückweit selbst in die Hand nehmen. Hier entstehen die Werte, die unser Gemeinwesen tragen - und die weder Staat noch Markt schaffen können. Je lebendiger die Bürgerschaft ist, desto besser ist das für unser Gemeinwesen und für unsere Demokratie insgesamt.“ Meinung - Die Europäische Union will die Bundesrepublik verklagen, weil die Luft in deutschen Großstädten dermaßen schlecht ist. Eine schnelle Lösung muss her, um Fahrverboten aus dem Weg zu gehen, und um den Wähler nicht noch mehr zu verärgern.

Vorweg: Ein kostenloser Nahverkehr ist natürlich erst einmal eine charmante Idee. Was die Bundesregierung da aber vorgelegt hat, ist nicht viel mehr als eine Mogelpackung. Sie bleibt mit ihren Ankündigungen maximal vage. Es gab bisher keine konkreten Antworten auf den Vorschlag, woher das Geld kommen soll, mit dem der kostenlose Nahverkehr finanziert werden soll- vermutlich, weil der Vorschlag eben noch nie richtig durchdacht wurde. Ja, es gibt Städte, in denen der Kostenlose ÖPNV funktioniert. Das Paradebeispiel ist die Stadt Tallin in Estland. Seit 2013 können gemeldete Einwohner umsonst fahren. Die Stadtverwaltung will damit Staus und Luftverschmutzung verringern. Die Stadt spricht von einem Erfolg und verweist darauf, dass sich ihr Programm rechnet. Allerdings: Es ist eben auch nur diese eine Stadt in Estland, in der es funktioniert. Und das Steuermodell in Estland ist anders als in Deutschland- so gehen eben nicht ein Großteil der Steuern an die Kommune wie in Estland, sondern erst an den Staat, der wiederum das Geld verteilt. Es gibt auch andere Städte (u.a. in Polen, Frankreich, Belgien, Dänemark, England, Amerika, Thailand, Malaysia und Australien), die sich an dem Konzept eines öffentlichen Nahverkehrs versucht haben. Doch auch dort hat sich dieses Prinzip nirgends auf Dauer halten können- und auch in Tallin wird dieses Projekt nur weiter finanzieren, wenn Steuerzahler dazu kommen. Wie kann man den Nahverkehr attraktiv gestalten? Der Staat plant also mehr Geld in den Nahverkehr zu stecken- dann bitte aber in ausgebaute Strecken, dichteren Takten, schnelleren komfortableren Bahnen und Bussen (oder überhaupt Bahnen und Bussen). Seit 20 Jahren steigen die Fahrgastzahlen deutschlandweit. Und viele Strecken sind überlastet- auch bei uns! Dieses Problem gilt es vorrangig zu beheben. Dies allein kostet erst einmal genug Geld. Der Landrat Heiner Scheffold kennt dieses Problem, welches er unserem Verkehrsminister Winfried Hermann ausführlich schildert. Er schreibt über wachsende Beschwerden aufgrund mangelnder Kapazitäten der Nahverkehrszüge im DING-Gebiet. Er schreibt auch von seinen eigenen Erlebnissen- so seien die morgendlichen Züge zwischen 15. und 21. Dezember 2017 an den Werktagen von Ehingen nach Ulm mit lediglich zwei, anstatt drei Wägen ausgestattet gewesen. So seien bereits in Ehingen die Fahrgäste gestanden, an den Bahnhöfen Allmendingen, Schelklingen und Blaubeuren konnten nicht mehr alle Fahrgäste aufgenommen werden. Scheffold beschreibt dies zurecht als einen „desolaten Zustand“. Auch ich kann dies bestätigen. Es ist kein haltbarer Zustand, wenn man zu spät zur Schule oder Arbeit kommt, weil regelmäßig Schulbusse überfüllt sind und Regionalbahnen sogar ausfallen. Ist erst einmal dieses Problem behoben, dann gilt es schrittweise die Städte wieder attraktiver für Fahrradfahrer und Fußgänger zu machen, denen in der Blütezeit der Automobilindustrie ab 1960 fortlaufend die Rad- und Fußwege genommen wurden. Das Autofahren muss wieder unattraktiver werden. Dazu könnte man sich Wien als Vorbild nehmen. Die Stadt hat dort 2012 ein „365-Euro-Ticket“ eingeführt. So kann man in Wien für nur einmalig 365 Euro ein ganzes Jahr lang Bus und Bahn im Nahverkehr nutzen, was dort seit Einführung des Modells zu einer Verdopplung der Fahrgastmenge führte. Auch dort lassen also die Menschen ihre Autos stehen, und nutzen lieber dieses Angebot- was übrigens um einiges billiger ist, als ein Auto zu verhalten. Der Rest der aufkommenden Kosten schießt der Staat/ bzw. die Stadt zu. Die Stadtratsfraktion der Grünen in Ulm hat dieses Modell ebenfalls bereits vorgeschlagen. Ein weiterer Vorteil dieses Modells wäre übrigens die Tatsache, dass nur derjenige, der auch ein 365-Euro Ticket will, eines kaufen muss. So muss also nicht, wie im Vorschlag der Bundesregierung enthalten, jeder Steuerzahler (wie jemand auf der Alb, wo eh schon viel zu wenige Busse fahren) alle Tickets auch für einen bspw. Stuttgarter (mit einem 2-Minuten Takt vor Ort) mitzahlen. Das wäre gerechter. Übrigens: Schnell die Luft verbessern wird weder ein kostenloser noch ein viel besserer Nahverkehr. Denn beides dauert. Ohne Fahrverbote für besonders dreckige Autos wird es vermutlich also nicht gehen. Die werden am Ende aber Gerichte verhängen, weil die Politik sich nicht traut. Bei dieser Diskussion geht es also nicht vorrangig um eine schnelle Lösung für bessere Luft in deutschen Innenstädten, sondern um eine langfristige Verbesserung der Lebensqualität für alle Beteiligten. Und das Problem mit der verdreckten Luft ist nur Kind einer von der Autolobby gesteuerten Politik, die zudem jahrelang nur wenn es ums Sparen ging über den ÖPNV geredet hat. Das rächt sich jetzt. Von Jens Scherb

Wie jedes Jahr waren die Ehinger Grünen beim politischen Aschermittwoch in Biberach zusammen mit den Alb-Donau-Grünen unter den 1.200 Besuchern vertreten. Thema war unter anderem das irrsinnige "Heimatministerium", das Horst Seehofer anstrebt. Kretschmann sagte dazu: "Das geht einfach nicht. Irgendwann kriegen wir dann noch ein Liebesministerium. Heimat, das machen Sie. Heimat, das macht jeder von uns, in dem er so lebt, wie er lebt." Unser "Außenminister in spe a.D.", Cem Özdemir, sprach über den schönsten Posterboy Deutschlands. Gemeint ist Christian Linder, der uns mit dessen Abbruch der Jamaika-Sondierungen die Groko eingebrockt hat. Auch die Legalisierung von Cannabis war ein Thema, was bei unserer Stadtratsfraktion allerdings mit gemischen Gefühlen aufgenommen wurde. Auch Claudia Roth, die übrigens in Ulm geboren ist, thematisierte das aktuelle Chaos in der Bundesrepublik, weil noch immer keine Regierung vorhanden sei.

Der ganze politische Aschermittwoch zum nachhören:

... und wir, die Grünen Ehingen, schenken Dir/Euch eine Fahrt nach Brüssel zur Europaabgeordneten Maria Heubuch im Wert von 100€ (Doppelzimmer). Der Programmentwurf: kleine Einzelheiten: DZ/p.Prs 100.- ; EZ/p.Prs 170.- (Im DZ gibt es keine getrennt stehenden Betten). Dieser Betrag ist vorab zu bezahlen. Busfahrt, Stadtführung und Mahlzeiten sind im Preis inbegriffen. Die Busfahrt beginnt um ca.08.00 in Stuttgart, die Fahrt dorthin muss jeder Teilnehmer selber organisieren. Unsere Kreistagsabgeordnete Angela Scheffold ist auch mit an Bord. Nur noch 1 Platz verfügbar! Fülle einfach das Mitgliedsformular auf der Website von Bündnis 90/Die Grünen aus: Oder öffne den Mitgliedsantrag als PDF-Datei, fülle ihn aus, und sende ihn mit der Post. Alle wichtigen Informationen liegen bei. Alles weitere wird Dir dann per Post zugeschickt.

Bezüglich der Fahrt nach Brüssel: Sobald Du deinen Mitgliedsantrag abgeschickt hast- kontaktiere uns doch bitte kurz unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten, und gib kurz Bescheid, dass Du ein neues Mitglied bist, und mit nach Brüssel gehst. Es würde uns freuen, Dich bald als neues Mitglied begrüßen zu dürfen! Bündnis 90/die Grünen